2018年度のセンター試験、地理Bにて設問中にアニメのキャラクター(ムーミン)が登場しました。

以下に問題を引用します。

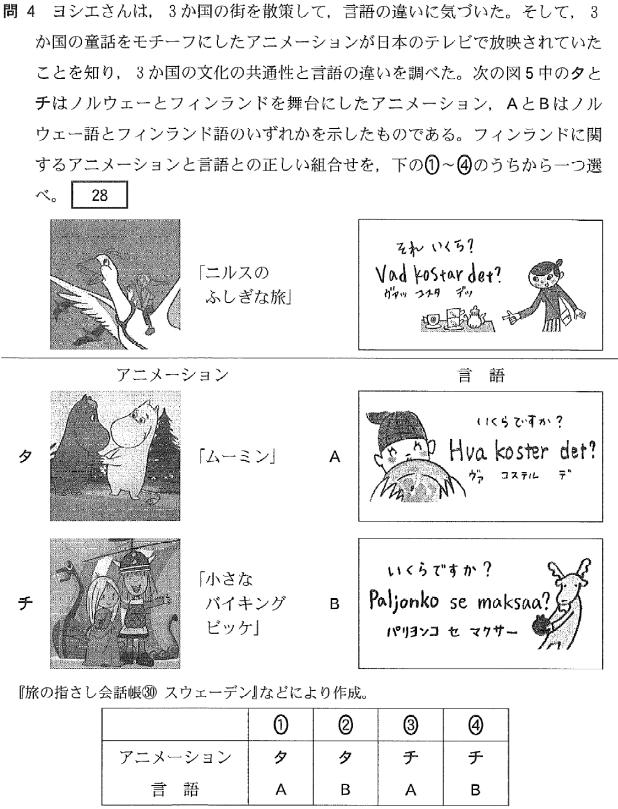

正解は②

アニメが題材になったことで話題になっていたため目に留まりました。

考察してみようと思います。

ただし「話題」といっても、ネットニュースを見かけたのみで、それも受験生の一部がツイッターなどのソーシャルメディアでコメントしていたものが紹介されていたというものでした。

(地理学者や高校の教員など、地理を教えることを専門としている方たちが議論しているのを見かけたわけではありません。)

結論から言うと、「ムーミンに対する知識がなくとも正解できる問題であるため理不尽な問題とは言えない」です。

この設問を考える際、「ムーミン」がノルウェーとフィンランドのどちらを舞台としていたかがわからずとも、もう一方の選択肢である「小さなバイキング ビッケ」がノルウェーを舞台としているとわかれば消去法で正解出来ます。

バイキングが海賊行為を行っており、ヨーロッパ各地を荒らしていたと考えれば、その地域としてフィンランドは選ばないと思います(各国の位置関係から考えて)。

つまり、この問はバイキングがどの国を舞台にしていたかを問うものであっと言うことが出来ます。

これならば地理の出題としては妥当であると言えるでしょう。

もう一方の選択であるフィンランド語の選択についても、言葉として近いのがノルウェー、スウェーデン、フィンランドどの組み合わせになるかを考えればフィンランド語を知らずとも推測できます。

スウェーデン語と近いのがAの選択肢(語順、発音、語尾が類似している)であることがわかるので、Aがノルウェーであると私は判断します。

距離的に近ければ言葉も近いとは言い切れませんが、北欧における民族・文化の違いは高校地理では扱われているはず(私は最近の高校地理の授業内容までは把握できていないのですが)です。

各国の民族としての違いや言語の違いを問うことは地理としての設問としては妥当ですし、面白味のあるところだと思います。

つまり、アニメやフィンランド語に対して特別な知識がなくても解けるように作られている問題だったわけです。

ということもあって瞬間的に話題にはなったものの、あまり盛り上がらないニュースとなったのだろうと思います。

しかし逆に、「ムーミン」や「フォンランド語」がわかってしまえば解けてしまう問題であることを地理の出題としてどうかと咎めたとすれば、それは議論としても成立するのではないでしょうか。

センター地理において、もちろん知識があったほうがいいですが、知識を使った状況判断(活用すること)を重視したいという傾向は20年以上前からあります。

「知識詰め込みより活用力を」ということなのでしょうか。

センター試験も2020年から仕組みが変わっていくようですが、公平性や統計的な正しさを重視する限り、この出題傾向に代わるものはまだ見られません(これには私は問題意識を持っていますが、まだうまく説明できません。)。

「センター試験は慣れが重要である」が私からの受験生へのアドバイスです。

たとえ直接その内容をしらずとも、推測すれば解けてしまうことがセンター試験にはあるということです。

つまり、センター試験で高得点をとりたいならば、ある程度の知識を身に付けた後はセンター試験の練習をした方が有利になる得点域が存在するということです。

当たり前のように思われるかもしれませんが、それを知っていることと実際にできることとは同じではないこともご存知かと思います。

結局、話題になったことで私も記事を書いていますし、踊らされている感はあります。

しかし、ニュースだけを見て「問題がおかしかったのでは」という印象だけが残っている方が再考するきっかけになれば、この記事も多少の存在価値があるかと思い載せることにしました。